〜開国のカケラを集めて〜

アメリカから日本までどれくらいかかったの?

ペリー提督が日本に向けて米国を出発したのが、1852年11月24日。そして日本の浦賀沖に到着したのが1853年7月8日のことです。

大西洋からアフリカ大陸、セントヘレナ島(ナポレオンが幽閉されていた島)、インドやシンガポール、そしてマカオ、シャンハイ、沖縄、小笠原諸島を巡ったかなりの大規模な航海です。

このように、各地を経由しながらの航海ですが、約7か月もの時間をかけて、ペリー艦隊は米国大統領の親書を携えてやってきました。

様々な理由があって米国は日本に開国を求めてきたようですが、その意思を示すことだけで半年以上もかかったということになります。

現代では、米国の大統領が日本の首相と連絡を取りたい場合には、オンラインで即座に相手の顔を見て話をすることができるようになりました。

飛行機で半日もあれば実際に会うことができます。

170年前は米国から日本に行くだけで半年かかったということは、帰るときにも同じくらいの時間がかかったということです。

様々なものさしで170年を感じてみる

一瞬で情報が世界中を駆け巡る世の中になりました。ほんの10年前までスマホは普及していませんでしたし、30年前はインターネットを利用する人もほんの一握りだったと思います。

おそらく、人間自体は昔も今も変わりませんが、確実にいえることは、様々な科学技術の進歩が地球の距離を短くしたということです。

また、ペリー来航からすぐに明治維新、と考えてしまいがちかもしれませんが、ペリーが最初に来航した1853年から数えて、明治に改元するまでおおよそ15年もの期間を要しています。

この期間が長かったのか、短かったのか、開港170周年という節目の年に、改めて開港の歴史を様々な角度や視点を踏まえて考えてみるのはいかがでしょうか。

それが新たな未来につながるかもしれません。

日米和親条約で下田は歴史の表舞台に

今からちょうど170年前、1854年3月に日米和親条約が神奈川で締結されました。前年に米国大統領からの開国を促す親書を届けていたペリーは、半年で再び日本を訪れ、開国という目的の第一段階を達成したこととなります。

「鎖国」体制にあった日本において、この条約では下田と箱館の2か所を開港地として定め、公式に米国との国交が開かれることとなりました。

また、この条約の第11条には、米国官吏を日本に置くことについて定めた条文があり、2年後の1856年に日本総領事としてハリスが着任するための布石が既に打たれていたのでした。

いずれにせよ、この条約により、下田は激動の幕末史の表舞台に立つこととなります。

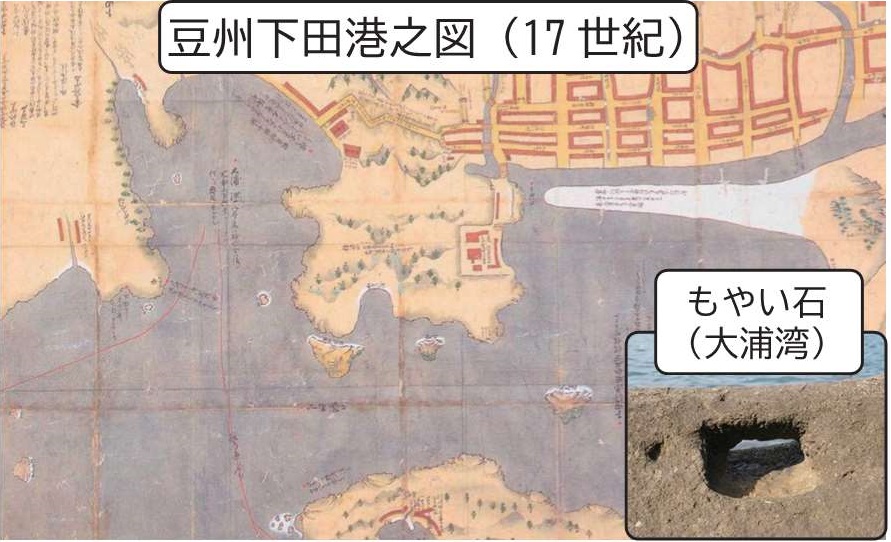

「海の関所」から日本の開港地へ

「船舶の数が限られていれば、下田に勝る港はありえない。」これは『ペリー提督遠征記』の文中において、下田港を評した一節です。

開港に先立ち、ペリーは急ぎ艦隊から2隻を下田へ派遣し、湾内の測量などの調査を行いましたが、案外この港に満足したようでした。

幕府の思惑としては、江戸湾の深奥部に近づけまいとして伊豆半島の南端が選ばれたという側面もありましたが、一方で港としての下田の役割はとても大きいものでした。

古くから海上交通の要衝であった下田には、江戸時代の初め、「船改番所」が置かれ、上下の廻船を検問する「海の関所」として機能しました。

風待ちをするために入港した船が、所狭しと並んでおり、「出船入船三千艘」と言われるほどの盛況ぶりだったと伝えられています。

およそ100年程度で、この番所の機能は神奈川の浦賀へと移転しますが、番所の置かれた大浦湾の磯には、「もやい石」と呼ばれる、船を係留するための穴が現在も多く残っており、往時の隆盛を偲ぶことができます。

幕末に開港地として下田の名が挙がったのは、こうした歴史を持つ港として、面目躍如とも言える出来事だったのではないでしょうか

寝耳に水の黒船来航?

1853年6月にペリー提督率いる黒船艦隊が浦賀に現れた際、多くの人々が久里浜で国書を受け取る様子を見物したそうです。その中に、吉田松陰の姿もありました。このとき24歳。

今よりも圧倒的に情報ツールの少ない江戸時代、下級武士の吉田松陰でも黒船来航の情報を手にすることができたということは、松陰が大変な勉強家であり、日本中を歩き、知見を広げていたことを差し引いても、幕府の上層部だけが知りえるもの、というわけではなかったようです。

「泰平の眠りをさますじょうきせんたった四はいで夜も眠れず」これは、黒船来航時に詠まれたといわれる狂歌で、とても有名なものだと思います。

突然現れた黒船に人々が右往左往する様子を表現したものですが、このイメージが先行してしまい、黒船が唐突に出現したと考えてしまう方が多いかもしれません。

ペリー艦隊来航の60年前年

1793年、ときの老中、松平定信(寛政の改革で有名)は外国船からの海防のため、伊豆を見分しています。実は、外国船の往来はペリー来航のかなり前から幕府にとって大きな懸案でした。

ロシアからの開国要求を受け、交渉を進める中、幕府は海防の必要性を感じ始めていました。松平定信の見分後、1807年に幕府の役人が下田を巡視し、州佐里崎(須崎)への御台場建造が決定します。

財政難によって建設は一度中止してしまいますが、アヘン戦争での清国の敗北を知り、危機感を募らせた幕府は1842年(当初の計画から35年後)に州佐里崎と狼煙崎に御台場を建設しました。

幕府の政策自体は確かに右往左往していたのか、設置から1年余で御台場は廃止され、役目は急に終わりました。その10年後に下田が開港地になろうとは、そのとき誰も思わなかったでしょう。

ペリー来航の60年も前から鎖国か開国かで日本が既に揺れており、一定層の人々の間には外国の存在が念頭にあったのです。

健脚吉田松陰

吉田松陰が生涯で歩いた距離は1万3千キロにもおよぶそうです。学者としてのイメージが強い松陰ですが、21歳の頃から下田で黒船に乗り込もうとした25歳までのたった5年で、青森から九州まで様々な地域を訪れています。

下田までの道のり

外国へ渡ろうとした松陰は、どのような道のりと時間をかけて、江戸から下田までたどりつき、どのくらい下田に滞在したのでしょうか。表のとおり、下田で過ごしたのはおよそ半月ほどです。

横浜で黒船乗船に失敗していること、当時の道で江戸から下田まで5日間あれば徒歩で往来できたこと、ペリーの了仙寺訪問を見ていたことも分かります。

表を眺め、生身の人間、吉田松陰に思いを馳せてみてはかがでしょうか。

ペリー艦隊が来た!

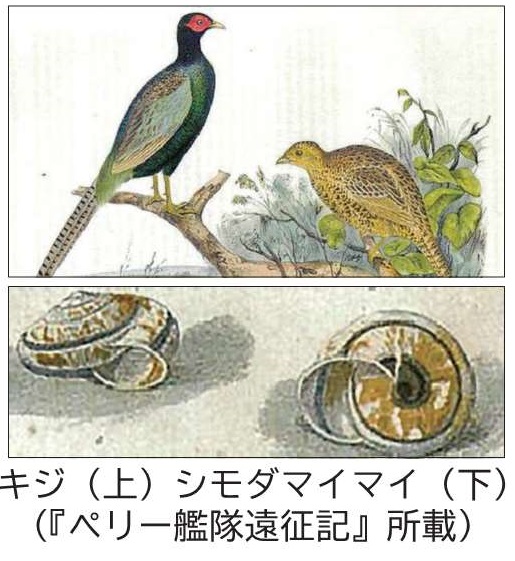

ペリー艦隊が日本に来た主な目的は国交を結ぶための条約交渉でしたが、同時に日本で見つけた数多くの動植物を記録、採集し、世界に報告することで自然科学の分野でも大きな功績を残しました。

遠征記の挿絵画家として知られるハイネは、標本採集のため下田の山中に入り、親子連れのキジを見つけますが、その美しさに思わず目的を忘れてしばらく見入ってしまったと記述しており、後で精細なスケッチを描いています。

また、下田沖の神子元島が営巣地のカンムリウミスズメという小さな海鳥は、現在では国の天然記念物に指定されその数は減少していますが、この頃は下田港近辺でも普通に見られたようで、同じくハイネが標本として2羽採集したという記録が残っています。

日本で「発見」された動植物

近代の生物学では、生き物に学名(生物に与えられる世界共通の呼び名のこと)を付けて初めて新種として認められますが、幕末の日本で発見された多くの動植物も、新種として学名が付けられました。

春から初夏に白い花を咲かせるシロバナハンショウヅルという植物は、ペリー艦隊によって下田で採集されたことから学名に「ペリー」の名が付いているほか、幻の魚といわれる北海道のイトウには、通訳であった「ウィリアムズ」の名が付けられています。

また、後に来航したロシアのプチャーチン艦隊通訳で、初代駐日ロシア領事にもなったゴシケビッチと妻エリザは、日本の昆虫を多く採集し、春によく見られるサトキマダラヒカゲという小さな蝶の学名には彼の名前が残っています。

「シモダマイマイ」って何?

下田駅から市街地へ向かう「マイマイ通り」や、文化会館の愛称「マイマイホール」など、市内では「マイマイ」という語をよく見ます。

「マイマイ」とはカタツムリの別称ですが、これはペリー艦隊が下田で採集したことから名付けられた「シモダマイマイ」に由来しています。

現在はミスジマイマイというカタツムリの仲間として分類されることが多いですが、下田にゆかりある生き物として特筆すべきものです。

身近な動植物にも様々な歴史があります。皆さんも「マイマイ」のようにのんびりと下田の自然を観察してみてはいかがでしょうか。

ハリスの来日

日米和親条約を締結し、日本開国の扉を開いたのはペリーでしたが、経済としての開国「世界市場に日本を開放」したのがハリスでした。

ペリーの和親条約は、米国船への薪水、石炭、食糧の提供を約束したもので、貿易事項は含まれていませんでした。それを補い、日本と貿易を開始するために派遣されたのがハリスでした。1856年(安政3年)8月に来日したハリスは、柿崎玉泉寺を総領事館として粘り強く幕府と交渉を重ねました。1858年(安政5年)7月、日米修好通商条約が締結されると、外国人が日本で商売ができる貿易港として横浜や神戸が開港されることとなりました。

ハリスの日本滞在は5年9か月に及び、麻布の公使館に移るまでの2年9か月余を下田を拠点に活動しました。

『ハリス日本滞在記』

ペリーは、総勢千人もの隊員を伴って来航しましたが、ハリスに随行したのは通訳ヒュースケンと数人の召使だけでした。条約交渉に積極的なハリスに対し、幕府は消極的でした。彼は孤独と苛立ち、心労からしばしば体調を崩しました。そんな中、彼の心を慰めたのが下田の美しい風景でした。

ハリスの日記『日本滞在記』には、彼が下田のあちこちを散策していたことが記されています。

風景は変化に富み、うっとりするほど美しい。険しい山があるが、忍耐強い労働により、できる限りの場所が開墾され、段々畑となり様々な作物が栽培されている。肥沃な田畑の向うに青い海が断続的に見える景色は、有能な芸術家の筆に匹敵する。と下田の風景を評しました。

日記には、森の中で一株の矢車菊を見つけ、故郷を思い出したこと。カナリアを飼い、畑を借りて馬鈴薯を栽培したこと。役人から貰った猪肉や鹿肉がとても美味しかったこと等々が記載され、下田での生活の様子が伝わってきます。

ハリスが記録した下田の風景は、170年の時を経て、今でも私たちの日常を彩っています。交渉や交流の歴史だけでなく、彼の疲れた心を癒し、日本風土の理解にもつながった美しい海や山の風景も、開国のまち下田の大切な財産と未来に伝えたいものです。

~言葉の壁はどれほど高い?~

話せる?書ける?

外国語を操る能力がどの程度まで達すると、胸を張って「話せる」とか「書ける」といえるのか、非常に難しいところだと思います。

幼少期に外国に滞在していて発音が良くても、語彙が少なくて日常会話には苦労はしないけれど、契約書など専門的な書類は書けない、ということもあると思います。

通訳と翻訳

ましてや「通訳」や「翻訳」となれば、両言語のレベルが釣り合わないとちぐはぐになってしまいます。

しかも、自分の意思ではなく、他人の意思を他言語化するのですから、非常に高度な能力や知識、経験が必要だと思います。

日米和親条約

日米和親条約は、日本語と英語、オランダ語、中国語の4か国語で書かれています。

日本と米国との条約ですから、日本語と英語だけで良いのではないかと考えてしまいますが、条約締結というお互いの意思を間違いなく疎通するにあたって、当時における両国間の「話せる」、「書ける」のレベルは、多言語を複合的に掛け合わせざるを得なかったのだと思います。

考えてみてください。

英語しか分からない米国人、英語の分かる中国人、中国語の分かる日本人、オランダ語の分かる米国人、オランダ語の分かる日本人、そして日本語しか分からない日本人等々。

それぞれのニュアンスをすり合わせる作業を考えると、気が遠くなりますよね。

話せる・書ける を超越したもの

一方、下田の町民と米国人の間では言語を超えた交流の逸話が数多く残されています。子供たちと遊ぶ様子や、写真を撮る様、はたまた酔っ払ってしまう姿などの絵図を見ると、そこには緊迫感などとはかけ離れた、真の人と人との心の交流が見て取れます。

開港170周年のこの機会に、そもそもがグローカルな下田を再発見してみてはいかがでしょうか。

下田の幕末コレラ騒動

令和の日本で新型コロナの感染が流行しているよう に、幕末の日本では、コレラ という感染症が流行していました。下田でも感染者の拡大に対して様々な対策を取りましたが、行動制限や薬の配布のほかに、疫病退散を目的とした加持祈祷や、祭事で使う金幣などの神具を町内に回した記録も残っています。

さらに、コレラの原因がキ ツネだとする説から、山中で空砲を打ち鳴らしたり、天敵のオオカミを祀る秩父三峯神社

から御札を借りてくるなど、対応は多岐にわたります。

港町で人の往来が激しかった下田では、感染症のリスクも高かったことかと思いますが、予防や治療の情報が少ない中でも、人々はあの手この手で感染を収束させようと尽力したことが分かります。

遊歩権と幻の反射炉計画

幕末に開港した下田では、日米和親条約の規定により、港内の犬走島から七里(約28km)圏内を米国人が自由に歩き回れる「外国人遊歩権」が初めて認められました。

当時、日本を訪れた外国人の多くは、事前に日本についてある程度の下調べをしていましたが、それでも、長く鎖国下にあった島国で見聞きするものは何もかもが新鮮でした。彼らが感じた驚きや発見は、現在も報告書や日記、絵などから見ることができます。またこの時、現在の高馬付近では、大砲鋳造等のために反射炉が造られていましたが、外国人の出入りが頻繁であることから、急遽中止となってしまいました。その後、建設場所を移して完成したのが、現在、世界遺産としても知られる韮山反射炉なのです。

文化と文化が出会うとき

海運が主要な物流経路であった江戸時代、港町である下田では江戸や上方の文化がいち早く流入したと言われています。同じように、今度は開国によって外国船が碇泊し、一時的にではありますが、下田は海外の文化を受容する窓口となり、早い段階から外国人との交流も見られました。そして、異なる文化に出会うというのは、時に衝突を伴うこともありますが、下田が開港地としての役目を果たすことができたのは、古くから海を通じて外部に開かれてきた歴史があったというのも大きいのではないでしょうか。

下田八幡神社前(画:ハイネ)

(『ペリー艦隊遠征記』所載)

波乱の日露条約交渉

日本の開港というとペリー率いるアメリカとの条約交渉が有名ですが、これに続いて様々な国が国交を結ぶべく日本を訪れています。中でもロシアは早い時期から条約交渉を始めていましたが、その道のりは困難の連続でした。

ペリーが去ったわずか数か月後、ロシア公使であるプチャーチンは、下田富士の麓にある福泉寺で幕府の役人と会談を開始しますが、この途中で大きな災害に見舞われます。

津波とディアナ号の沈没

1854年12月23日朝、南海トラフの東側を震源とする「安政東海地震」が発生し、下田をはじめとする沿岸部を大きな津波が襲いました。

中でも海に近い下田町内の被害は甚大で、千軒近くあった住居のうち被害を免れたのはわずか数十軒のみ、また、了仙寺の本堂には、この時流されてきた船がぶつかったとされる傷が今も残っています。

ロシアの軍艦ディアナ号も被害を受け死傷者も出ますが、そのような状況下にあっても、下田の町民の救助や救護への協力を申し出ています。

その後、修理のための回航中にディアナ号は駿河湾内で沈没しましたが、乗組員は救出されます。代船として、日露共同による日本初の洋式船が建造され、沼津の戸田村で造られたことから、「ヘダ号」と呼ばれました。

津波に襲われる下田湾 ( モジャイスキー画 )(ロシア海軍中央博物館所蔵)

帰国への長い旅路

一方で、この間も条約交渉を続けていたプチャーチンは、1855年の2月7日、日露和親条約を長楽寺で締結し、目的を果たします。任務を終えた一行ですが、新造されたヘダ号だけでは全員が乗り切れないため、分散して帰国の途に着きます。しかし、帰るために雇った船は、当時敵対していたイギリスに途中で拿捕され、ヘダ号に乗船したプチャーチンも、ロシアで陸路を何百キロも歩き、ようやく首都のペテルブルグに着いたのは約半年後のことでした。

波乱に満ちたロシアの条約交渉ですが、その舞台となった下田では日本人との交流もありました。安政東海地震の津波で被災したロシア兵の墓地が建てられた玉泉寺や、彼らが出航したロシアの港の名にちなんだ、まどが浜海遊公園の「クロンシュタット広場」などでは、日露交流の歴史を今に見ることができます。

津浪の記憶

下田の人が最も恐れる天災は「津波」かもしれません。下田町は、江戸時代だけで

も3回(元禄・宝永・安政)津波被害を受けました。特に170年前に下田を襲った安政東海地震による大津波は町に壊滅的な打撃を与えました。

安政東海地震

下田での揺れ は 「石塔が倒れる(川路日記)」程度でしたが、間もなく大津波が町を襲いました。7~8回の波が数時間にわたり押し寄せたといい、特に第二波が強烈で「黒煙を立てた大浪が千軒の町屋を将棋倒しのように打ち砕いた(松浦武四郎日記)」と記され、また、湾内に停泊していたディアナ号の航海誌には「海面が6.4メートル以上の高さになり、海が町全体を覆いつくした」、波が沈静化した後「湾は町の建物の破片で埋め尽くされ、陸地が広がったように見えた」と記録されています。町屋841軒が全壊、人口3,851人の内、死者99人という大災害でした。

津波後の風景は凄惨でした。「嵐や火事の後は何か残るが、津浪の後は、洗いざらい流され石が散らばるだけ(航海誌)」となり、「親を尋ね、子を探す」混乱の中、逃げ延びた人々は山で不安と空腹で眠れぬ夜を過ごしました。

復興事業

幕府は、津波後も開港場下田を維持する方針でした。そ のため、多額の公金を下田復興に充て、波除堤防の再築や欠乏所の設置、奉行所の建築等を計画的に進め、町も幕府の支援を得て町内の再整備と町民生活の安定に尽力しまし た。震災の翌年は復興工事に費やし、以降、安政6年の神奈川開港(下田閉鎖)まで、西洋諸国に開かれた港としての役割を果たし続けました。安政津波の犠牲者数は、家屋被害に比べ相対的に少ない といわれています。それは、過去の震災経験から「大きな地震の後に津波が来る」ことを町民が教訓としていたからでしょう。津波の被害を何度も受けながら、それを乗り越え、発展させてきた歴史が、この町に刻まれています。

津波から復興した開港場下田(森義男模写「安政5年 下田港之図」)

ある外国人の日記から垣間見るグローカル

1855年に米海軍の測量隊の一員として下田や函館など日本各地を調査したアレクサンダー・ハバーシャムは、「マイ・ラスト・クルーズ一八五五年アメリカ海軍北太平洋測量艦隊日本航海・琉球・下田・箱館・蝦夷地滞在記」という滞在記を残し、開港直後の下田の様子や情景、人々とのふれあいを一兵卒ならではのリアリティ溢れる筆致で描いています。

彼が下田に滞在した1855年はペリー来航の一年後、安政の地震から約半年後です。

そのときの下田は、復興後もしくは復興最中でした。

新築の家々の構造、欠乏所やお風呂での外国人とのやりとりなど、感情のこもった細かい描写は公的な資料にはなかなか見られないものです。その中でも、彼が下田港から

柿崎へボートで到着したとき子どもたちが彼らを出迎えた描写は、下田が開港場として獲得した、かけがえのないグローカルの萌芽を感じさせます。

「柿崎との間の海岸に上陸し、浜辺沿いに柿崎のはずれまで歩いた。すると大変な数の子供たち、可愛い少女たちが我々を歓迎しに来たのは驚きの始まりだった。外国人を見ようと家から飛び出し、行く手にずらりと並んで、頭上には奇抜な絵が描かれた傘をさし、足下は履きにくそうな竹馬に似たサンダル〔下駄〕を履いている。ざっと見たところ、子供たちは好奇心いっぱいであるとともに、かなり小生意気そうに見えるが、概して態度には大胆さが目立つ」「この特別な地方の人々は、これまでにアメリカ人を十分に見ており、明らかにペリー提督の二度の訪問の間に好意的な知識を得てきており、我々を見ても恐れる様子はない。」、「両手を上げてHow do you do?とかOhio!、と挨拶し、「我々の言語の二、三の言葉を知ろうとする大変な熱心さを示すのである」「特に私が覚えている少年は、ちょっとの間に十までの数字を数えるのを覚えた。次の日に砂浜で、尖った棒を手にしたかれを見つけると、少年はその棒でone,two,threeなどと丁寧に書いていた。こうして一か月でも叩き込めば、多くの坊主頭の少年たちも同様に、素早く、正確に覚えることだろう」「まだ子供の体格と、明るく輝く眼を見ると、日本人の頭脳が高度の思考力をもっていることが分かり始めた」

【引用書籍】

著者 アレクサンダー・ハバーシャム、編訳 山本 秀峰

同じ地点での特異点

一般的には「黒船来航」というイメージは、一般住民は恐ろしくて戸を閉ざし、震えていた、というような先入観があるかもしれません。

もちろんそういった態度は時代によっては史実だったかもしれませんが、この日記から見えるペリー来航から一年後の下田では、外国人にとても友好的で、子ども達は外国語に興味を持ち、外国人との交流に積極的な世界だったということです。この心温かな情景のほんの 数年前、吉田松陰は同じ柿崎 の地から米国船への乗船を試みますが、失敗に終わります。それはただの失敗では無く、そのことが大きなきっかけとなって、彼は故郷萩で多くの門下生を持ち、その中から数々の偉人を輩出しました。

.jpg)